Bienvenue

ENiM est la première revue française numérique d’égyptologie. Elle est l’expression des activités de l’équipe « Égypte nilotique et méditerranéenne » de l’UMR 5140, « Archéologie des sociétés méditerranéennes ». Elle accueille aussi les travaux des autres membres de la communauté égyptologique internationale.

Elle publie des travaux portant sur tous les aspects de l’Égypte ancienne, de la préhistoire à la période copte.

ENiM a pour vocation de devenir un relais privilégié de la diffusion des connaissances de l’égyptologie grâce aux facilités et à la très grande accessibilité fournies par les Nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC).

ENiM est une revue entièrement gratuite et téléchargeable à partir du site de l’équipe « Égypte nilotique et méditerranéenne ».

ENiM étant une revue électronique, le processus de préparation des articles est accéléré. Leur soumission se fait directement sur le site de la revue. Le traitement éditorial achevé, les articles reçus sont immédiatement mis en ligne, au format Pdf.

ENiM est un périodique annuel composé de l’ensemble des articles successivement mis en ligne au cours de l’année, le volume annuel étant clos en fin d’année civile.

Derniers ouvrages :

Jacques Guiter La stèle Metternich. Transcription, traduction et commentaires, CENiM 41, Montpellier, 2025 — (19 fĂ©vrier 2025)

Jacques Guiter La stèle Metternich. Transcription, traduction et commentaires, CENiM 41, Montpellier, 2025 — (19 fĂ©vrier 2025)

Cette édition de la stèle de Metternich propose une transcription du texte hiéroglyphique, sa translitération, ainsi que sa traduction annotée. Certaines notes font appel, quand cela s’avère nécessaire pour une meilleure traduction et sa justification, à des références grammaticales relevant de recherches récentes en linguistique égyptienne. D’autres renvoient à des épisodes mythiques narrant le cas d’un dieu mordu par un serpent ou piqué par un scorpion, puis traité et guéri par une autre divinité. La référence à un tel épisode mythique induit un mécanisme de transfert où le patient est identifié à une divinité souffrante et le médecin à une divinité guérisseuse. Cet ouvrage comprend également une traduction suivie, une bibliographie, un index et des planches qui renvoient au texte de la stèle.

Cette édition espère combler le vœu de Philippe Derchain (OLZ 53-7/8, 1958, p. 334), à savoir celui de voir apparaître pour cette stèle, un texte « critique » et des « notes » permettant d’établir une traduction et d’en choisir les variantes.

Ce volume est malheureusement épuisé

Sous la direction de Hanane Gaber et FrĂ©dĂ©ric Servajean avec la collaboration d’Eman Abd El-Hamid Du pays de Pount aux rives du Nil : Parfums d’Égypte , CENiM 44, Montpellier, 2024 — (16 janvier 2024)

Sous la direction de Hanane Gaber et FrĂ©dĂ©ric Servajean avec la collaboration d’Eman Abd El-Hamid Du pays de Pount aux rives du Nil : Parfums d’Égypte , CENiM 44, Montpellier, 2024 — (16 janvier 2024)

Autour des parfums d’Égypte, cette exposition présente quatre-vingt objets conservés aux Musées égyptien du Caire, Copte et d’Art islamique, qui témoignent de l’histoire des huiles parfumées, onguents et encens depuis l’époque pharaonique jusqu’aux époques gréco-romaine, copte et arabe. Le commerce entre l’Égypte et ses voisins, notamment le pays de Pount, fournit depuis l’Ancien Empire des résines indispensables à la production de l’encens et du parfum. D’autres matières premières originaires d’Égypte, telles que le lotus, servirent à la confection des principaux parfums mentionnés dans des temples de l’époque gréco-romaine. Bien au-delà des cosmétiques destinés aux femmes et aux hommes, les huiles parfumées et autres onguents s’avèrent d’une nécessité absolue dans la médecine, la momification ainsi que dans la vie religieuse. Des expériences olfactives de senteurs anciennes et de réalité virtuelle viennent enrichir ce parcours retraçant plusieurs millénaires d’histoire dans l’univers fascinant des parfums et du savoir-faire des Anciens Égyptiens dans le domaine des onguents et cosmétiques.

Ce volume est malheureusement épuisé

Thierry Bardinet L’embaumement en Égypte ancienne. La chronologie des opĂ©rations et la composition des onguents utilisĂ©s. Le cas Toutânkhamon, CENiM 43, Montpellier, 2024 — (14 novembre 2024)

Thierry Bardinet L’embaumement en Égypte ancienne. La chronologie des opĂ©rations et la composition des onguents utilisĂ©s. Le cas Toutânkhamon, CENiM 43, Montpellier, 2024 — (14 novembre 2024)

Les études des textes égyptiens concernant la chronologie des opérations d’embaumement et la composition des différents onguents utilisés ont laissé de côté beaucoup de questions auxquelles les examens des momies et de leurs baumes n’ont pas apporté de réponses satisfaisantes. Le texte sur l’embaumement du papyrus médical Louvre E 32847 a permis une avancée majeure sur différents points mais il fallait reprendre la documentation disponible en son entier pour arriver à proposer un tableau d’ensemble cohérent de cette pratique si égyptienne qui consistait à transformer un défunt en divinité.

Ce volume est malheureusement épuisé

Mounir Habachy Les titulatures royales des PtolĂ©mĂ©es. De Philadelphe Ă NĂ©os Dionysos, CENiM 42, Montpellier, 2024 — (15 novembre 2024)

Mounir Habachy Les titulatures royales des PtolĂ©mĂ©es. De Philadelphe Ă NĂ©os Dionysos, CENiM 42, Montpellier, 2024 — (15 novembre 2024)

Selon la tradition égyptienne, lors du couronnement d’un Pharaon, le clergé lui composait, en plus de son nom de naissance, quatre (et parfois cinq) autres noms définissant son programme politique. C’est ce qu’on appelle la « titulature » – ou le « protocole » – royale.

Issue d’un travail de thèse, cette monographie s’intéresse à celle des descendants du général d’Alexandre le Grand, Ptolémée, qui régnèrent sur le pays de 323 à 31 av. n. è. Dans ce contexte de domination étrangère de l’Égypte, la question s’est posée de savoir si ces titulatures ont été composées suivant des processus traditionnels ou si elles ont suivi des règles spécifiques.

L’interprétation de ces noms dans leur contexte historique a constitué une part importante de ce travail, en tentant de les mettre en relation avec des événements ayant précédé et légitimant donc l’accession au trône, ou au contraire l’ayant suivi et témoignant alors de la mise en oeuvre du programme qu’ils évoquent.

La recherche a été conduite à deux échelles. La première s’est limitée à la dynastie lagide, en comparant les protocoles des Ptolémées et en s’intéressant à l’évolution de la titulature royale tout au long de la dynastie. Quant à la seconde, elle a consisté à étudier les titulatures des Ptolémées en les confrontant à celles des souverains antérieurs, ce qui a permis de mettre en évidence des inspirations et remplois ou au contraire la création de nouveaux noms.

Enfin, un dernier axe de ce travail s’est concentré sur la manière avec laquelle le protocole pouvait servir à légitimer le souverain en place, notamment au moyen d’épithètes acquérant une force performative renforçant ce discours politique.

L’examen rigoureux des titulatures des Ptolémées a ainsi pu montrer leur ancrage dans la réalité et la pertinence de leur prise en compte dans le cadre d’une étude historique.

Ce volume est malheureusement épuisé

Marc Gabolde Essai sur le rituel de « Frapper les vantaux » au temple de Soleb (avec la collaboration de Marianne Pinon), CENiM 40, Montpellier, 2024 — (10 juillet 2024)

Marc Gabolde Essai sur le rituel de « Frapper les vantaux » au temple de Soleb (avec la collaboration de Marianne Pinon), CENiM 40, Montpellier, 2024 — (10 juillet 2024)

Le rituel de « Frapper les vantaux » qui figure au temple de Soleb en Nubie est unique et donc isolé.Le déroulement de la liturgie est assez répétitif : le roi passe d’une porte à l’autre à l’intérieur d’une grande enceinte en frappant au moyen d’une massue les vantaux. Le présent essai a pour objectif de tenter d’éclaircir les relations insoupçonnées entre cette iconographie et des mythes anciens connus par des textes ou dont l’architecture a conservé la trace. Les analyses sont fondées sur une reconstitution schématique de l’iconographie et sont nourries de multiples comparaisons. En effet, des parallèles aux Moyen et Nouvel Empire et des prolongements jusqu’à la Basse Époque permettent de suivre quelques uns des jalons de la transmission de cette tradition très ancienne. Ce rituel est également comparé à un épisode tout aussi isolé de la porte d’Osorkon II à Boubastis où figurent des porteurs emportant hors de l’enceinte des poissons et des oiseaux. Ces porteurs sont associés à sept divinités invectivées au Spruch 534 des Textes des pyramides. Une historiola enregistrée au Calendrier des jours fastes et néfastes permet de lier le rituel de Soleb et la figuration de Boubastis à un mythème évoqué au 22e jour de l’année liturgique égyptienne. Les résultats obtenus permettent de clarifier le contexte des jubilés et de proposer de nouvelles pistes pour la compréhension de la nature de ces célébrations.

Ce volume épuisé est intégralement disponible en ligne

Jérôme Rizzo « Perpétuer le nom » (sanx rn)

Une liturgie mĂ©morielle dans l’ancienne Égypte (3. vols), CENiM 39, Montpellier, 2024 — (23 fĂ©vrier 2024)

Jérôme Rizzo « Perpétuer le nom » (sanx rn)

Une liturgie mĂ©morielle dans l’ancienne Égypte (3. vols), CENiM 39, Montpellier, 2024 — (23 fĂ©vrier 2024)

Cette étude vise à mettre en perspective les divers éléments de la documentation en lien avec la liturgie mémorielle de « perpétuation du nom » (sanx rn). Apparues, semble-t-il, au début de la Première Période intermédiaire (vers 2200 av. n. è.), ces sources textuelles et iconographiques sont encore attestées à la période ptolémaïque, formant un corpus documentaire qui couvre une durée de près de deux millénaires.

Dans son dispositif général, cette liturgie est animée par un ou plusieurs desservants qui agissent rituellement à destination d’un défunt. Si dans le plus grand nombre de cas, le liturgiste est le propre fils du défunt, ou parfois de la défunte, d’autres membres de la famille, voire certains individus extérieurs à ce cercle le plus intime, peuvent également assumer cette responsabilité.

Par suite, cette enquête a permis de mettre en lumière que la « perpétuation du nom » du défunt, plus qu’un simple rituel, constitue une véritable liturgie articulée en plusieurs phases, déployées dans un temps espéré « éternel ».

Partant de l’inscription du nom du défunt au coeur d’une formule rituelle consignée sur un support durable, la pérennisation de cette liturgie est principalement assurée au moyen de la récitation récurrente de cet énoncé, verbalisation effectuée « pour toujours et à jamais ».

Finalement, la liturgie mémorielle de « perpétuation du nom » (sanx rn) apparaît comme étant probablement le plus important cérémonial mémoriel de l’ancienne Égypte. Permettant pour l’essentiel de maintenir des liens entre les vivants et les morts, il vise notamment à perpétuer le nom de ces derniers « dans la bouche des vivants ».

Ce volume épuisé est intégralement disponible en ligne

Simon Delvaux Les modes de transport terrestre en Égypte Ă l’Ancien et au Moyen Empire, CENiM 38, Montpellier, 2023 — (19 dĂ©cembre 2023)

Simon Delvaux Les modes de transport terrestre en Égypte Ă l’Ancien et au Moyen Empire, CENiM 38, Montpellier, 2023 — (19 dĂ©cembre 2023)

Il est question dans cet ouvrage des modes de transport terrestre utilisés en Égypte à l’Ancien et au Moyen Empire ainsi qu’aux deux premières Périodes intermédiaire. Les modes étudiés sont la palanche, la barre de portage, le port à dos d’âne, le traîneau et dans une moindre mesure la civière et les véhicules à roues.

Cette recherche, qui s’appuie principalement sur la documentation iconographique et plastique issue des tombes et mastabas, a pour enjeu de recenser le plus exhaustivement possible les représentations de ces différents modes de transport, puis de préciser pour chacun d’eux quels sont leurs conditions et contextes d’utilisation, tant sur un plan technique que chronologique, sociologique ou topographique.

Ce volume épuisé est intégralement disponible en ligne

FrĂ©dĂ©ric Servajean La Première supplique de l’Oasien ou comment bien naviguer sur le Nil, CENiM 37, Montpellier, 2023 — (14 dĂ©cembre 2023)

FrĂ©dĂ©ric Servajean La Première supplique de l’Oasien ou comment bien naviguer sur le Nil, CENiM 37, Montpellier, 2023 — (14 dĂ©cembre 2023)

Un assez long passage du Conte du paysan éloquent, daté de la XIIe dynastie, met en relation la pratique de la Maât avec la navigation. Si les « métaphores nautiques » ponctuent régulièrement, mais plus allusivement, les différentes suppliques du paysan, autour desquelles s’articule l’ensemble du conte, ce passage se trouve être le thème central de la Première des neuf suppliques. Comme si, pour dérouler correctement les huit autres, il était nécessaire de présenter l’établissement de la Maât en lien avec des pratiques nilotiques et nautiques spécifiques.

Cette mise en relation n’est donc pas anodine : c’est sur elle que repose tout le reste du texte. Contrairement à ce que l’on a pu penser, le bateau bien manoeuvré n’est pas une métaphore du bon gouvernement, mais simplement un élément structurant du cosmos : il est sur le Nil ce que la barque de Rê est dans le ciel.

Ce volume épuisé est intégralement disponible en ligne

Edited by A. Bouhafs, L. Chapon, M. Claude, M. Danilova, L. Dautais, N. Fathy, A.I. Fernández Pichel, M. Guigner, M. Pinon, M. Valerio Current Research in Egyptology 2022. Proceedings of the Twenty-Second Annual Symposium, UniversitĂ© Paul-ValĂ©ry Montpellier 3, 26-30 September 2022, CENiM 36, Montpellier, 2023 — (13 dĂ©cembre 2023)

Edited by A. Bouhafs, L. Chapon, M. Claude, M. Danilova, L. Dautais, N. Fathy, A.I. Fernández Pichel, M. Guigner, M. Pinon, M. Valerio Current Research in Egyptology 2022. Proceedings of the Twenty-Second Annual Symposium, UniversitĂ© Paul-ValĂ©ry Montpellier 3, 26-30 September 2022, CENiM 36, Montpellier, 2023 — (13 dĂ©cembre 2023)

Le présent volume rassemble trente-deux articles sur divers sujets, de l’histoire de l’égyptologie à l'archéologie et à la culture matérielle, de la période prédynastique à la période romaine, en passant par l’histoire et l’épigraphie, ainsi que les nouvelles technologies.

La vingt-deuxième édition des Current Research in Egyptology s’est tenue à l’Université Paul Valéry-Montpellier 3 du 26 au 30 septembre 2022. Avec la participation de 250 personnes sur place et en ligne, de jeunes chercheurs en égyptologie provenant de différentes institutions du monde entier ont présenté quatre-vingt-quatorze communications et vingt-quatre posters. En septembre 1822, un événement a marqué la naissance de l’égyptologie scientifique : le jeune Jean-François Champollion de Figeac a expliqué les principes de l’écriture hiéroglyphique égyptienne dans sa célèbre Lettre à M. Dacier. En 2022, on célébrait également le centenaire d’une autre étape importante en égyptologie : la découverte de la tombe de Toutankhamon. Pour ces raisons, le congrès a célébré l’histoire de l’égyptologie et des recherches associées avec des sessions dédiées, en faisant ainsi un point central de l’événement.

Ce volume est malheureusement épuisé

Textes rĂ©unis et Ă©ditĂ©s par Fr. Colin, S. Donnat, Fr. Laroche-Traunecker et I. RĂ©gen. Au-delĂ de Karnak. Recueil d’études offert Ă Claude Traunecker, CENiM 35, Montpellier, 2023 — (29 novembre 2023)

Textes rĂ©unis et Ă©ditĂ©s par Fr. Colin, S. Donnat, Fr. Laroche-Traunecker et I. RĂ©gen. Au-delĂ de Karnak. Recueil d’études offert Ă Claude Traunecker, CENiM 35, Montpellier, 2023 — (29 novembre 2023)

Claude Traunecker, qui fête ses quatre-vingts ans, a longuement arpenté la région thébaine durant sa carrière. L’homme des temples – tels Karnak (où il a vécu et œuvré seize années), Coptos, el-Q?ala, Chenhour ou le Qasr el-Agoûz – tente depuis quelques années de résoudre les énigmes de la célèbre tombe de Padiaménopé. L’archéologue, spécialiste des cryptes, des ouâbets ou des chenâ-ouâb, est également philologue et musicien. L’historien des époques tardives, qui s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs connaisseurs de la période amarnienne, est aussi un spécialiste de la religion égyptienne, expert ès prêtrises et rites thébains, et inventeur de la « théologie pariétale » ou des « rites de substitution ». Maniant avec une égale aisance les ressources de la chimie comme celles de la physique, il sait comme nul autre les mettre à profit pour étudier une collection d’objets ou les pierres d’un temple. Ce spécialiste des matériaux, enfin, sait être chercheur aussi bien qu’enseignant. Ce volume rassemble les contributions que ses collègues, amis, anciens élèves et proches ont voulu lui dédier en témoignage de leur amitié et de leur admiration pour son immense contribution à l’égyptologie. Il présente trente-cinq articles scientifiques et des réflexions relevant d’un registre plus personnel : des témoignages inédits sur la vie d’un savant qui fut aussi un aventurier spéléologue – et pas seulement dans les souterrains de la tombe de Padiaménopé (TT 33).

Ce volume est disponible au prix de 85 euros plus frais de port

Textes rĂ©unis et Ă©ditĂ©s par Mounir Habachy et FrĂ©dĂ©ric Servajean A wise man from the Beloved land. Recueil d’études dĂ©diĂ©es au professeur Aly Omar Abdalla par ses amis, collègues et Ă©tudiants, CENiM 34, Montpellier, 2023 — (30 aoĂ»t 2023)

Textes rĂ©unis et Ă©ditĂ©s par Mounir Habachy et FrĂ©dĂ©ric Servajean A wise man from the Beloved land. Recueil d’études dĂ©diĂ©es au professeur Aly Omar Abdalla par ses amis, collègues et Ă©tudiants, CENiM 34, Montpellier, 2023 — (30 aoĂ»t 2023)

Études dédiées par ses amis et collègue sau professeur Aly Omar Abdalla. Textes réunis et édités par Mounir Habachy et Frédéric Servajean.

Ce volume épuisé est intégralement disponible en ligne

Jean-Guillaume OLETTE-PELLETIER Min, l’Horus victorieux. Le dieu Min au Moyen Empire, CENiM 33, Montpellier, 2023 — (9 mai 2023)

Jean-Guillaume OLETTE-PELLETIER Min, l’Horus victorieux. Le dieu Min au Moyen Empire, CENiM 33, Montpellier, 2023 — (9 mai 2023)

Cet ouvrage constitue la publication revue et corrigée d’une thèse de doctorat réalisée à l’université Paris-Sorbonne et soutenue en 2017, traitant de l’image et du culte du dieu Min, de la Première Période intermédiaire à l’aube du Nouvel Empire.

Il présente le vaste corpus de sources qui, une fois rassemblées, révèlent les mutations théologiques

et cultuelles de l’une des plus anciennes divinités égyptiennes, opérées au cours de cette période. Ce travail offre aussi une relecture des divers éléments connus concernant son image, les attributions qui lui furent données, et ses aires de culte. L’analyse détaillée des sources récolées concernant la période allant du début de la 8e dynastie à la fin de la 17e dynastie témoigne d’une élaboration complexe et cryptique dans l’emploi des divers éléments qui composent son image. Cette dernière fut particulièrement mise en exergue au début du Moyen Empire avec sa réappropriation par le clergé thébain afin de « créer » ex nihilo celle du dieu Amon. Au début de la Première Période intermédiaire, émerge en parallèle au sein du temple

de Min de Coptos une parèdre éphémère : la déesse Mout-Min, la « mère de Min ». Sur cette large période, Min fit l’objet d’une vénération particulière et première, aussi bien auprès des souverains que du peuple égyptien. Loué lors de fêtes spécifiques aux fonctions agraires et dynastiques, il est aussi vénéré en contexte expéditionnaire pour ses attributions guerrières, minérales et météorologiques. C’est enfin au cours

du Moyen Empire et de la Deuxième Période intermédiaire que Min semble particulièrement loué

dans une ville qui ne lui était originellement pas attribuée : la cité sainte d’Abydos. Son insertion dans le mythe osirien témoigne de l’expansion, du déplacement et de la portée funéraire et dynastique croissante de son culte à cette époque. Par les dédicaces, les hymnes et les témoignages architecturaux le mentionnant et découverts à Abydos apparaissent en ce lieu les vestiges d’un sanctuaire oublié et propre à son culte sous sa forme d’« Horus victorieux ». Au regard de l’ensemble de la documentation récolée, Min apparaît alors comme un dieu de la force dans son état le plus pur, aux fonctions dynastiques, régénératrices et destructrices, dominant aussi bien le ciel et la terre que l’Inframonde.

Ce volume est disponible au prix de 60 euros plus frais de port

Textes rĂ©unis et Ă©ditĂ©s par Florence Albert et FrĂ©dĂ©ric Servajean Esquisses Ă©gyptiennes. Recueil de textes offerts Ă Annie Gasse par ses collègues et amis, CENiM 32, Montpellier, 2022 — (24 janvier 2023)

Textes rĂ©unis et Ă©ditĂ©s par Florence Albert et FrĂ©dĂ©ric Servajean Esquisses Ă©gyptiennes. Recueil de textes offerts Ă Annie Gasse par ses collègues et amis, CENiM 32, Montpellier, 2022 — (24 janvier 2023)

Vingt-quatre études dédiées par ses amis et collègues à l’égyptologue française Annie Gasse. Textes réunis et édités par Florence Albert et Frédéric Servajean

Ce volume est disponible au prix de 40 euros plus frais de port

FrĂ©dĂ©ric Servajean Manoeuvres nilotiques. Ă€ propos de quelques scènes de navigation Ă l’Ancien Empire, CENiM 31, Montpellier, 2022 — (3 mai 2022)

FrĂ©dĂ©ric Servajean Manoeuvres nilotiques. Ă€ propos de quelques scènes de navigation Ă l’Ancien Empire, CENiM 31, Montpellier, 2022 — (3 mai 2022)

Ce petit livre s’attache à reconstituer la logique des scènes de navigation figurées dans quelques tombes de l’Ancien Empire. Celles-ci racontent une histoire de bateaux et de bateliers à la manoeuvre, dont la trame et les contours ne sont pas toujours aisés à saisir en raison de notre méconnaissance des termes nautiques égyptiens et des tournures idiomatiques propres à cette profession. Peu nombreux sont les chercheurs s’étant vraiment intéressés à ces scènes car, sans une connaissance concrète du monde de la navigation, il est vain de tenter d’en reconstituer la logique.

C’est pourquoi il a longtemps été délaissé, alors qu’il se situe au coeur même de la vie des Anciens Égyptiens. Les schémas auxquels aboutit l’analyse de chaque figuration correspondent toujours à l’une des seules manoeuvres possibles, jamais à un résultat absurde. C’est bien la preuve que les décorateurs des mastabas prirent le temps de réfléchir à une réalité nilotique que tout Égyptien pouvait observer. Ces manoeuvres sont rarement les mêmes, chaque scène décrivant une situation spécifique, que l’équipage résout à sa manière.

Il s’agit donc de faire revivre le monde de la navigation nilotique dans ce qu’il a de plus spécifique : non les activités en relation avec cette navigation, qu’elles soient religieuses, administratives ou économiques, mais celles relevant exclusivement de la nautique.

Ce volume épuisé est intégralement disponible en ligne

Edwin Dalino Les grands prĂŞtres d’Égypte Ă l’époque ramesside. Prosopographie et Histoire, CENiM 30, Montpellier, 2021 — (26 avril 2022)

Edwin Dalino Les grands prĂŞtres d’Égypte Ă l’époque ramesside. Prosopographie et Histoire, CENiM 30, Montpellier, 2021 — (26 avril 2022)

Cet ouvrage constitue la publication revue et corrigée d’une thèse de doctorat réalisée à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 et soutenue en 2019. Il vise à restituer le mieux possible l’histoire des grands prêtres d’Égypte à l’époque ramesside (XIIIe-XIe s. av. n. è.), notables d’une importance capitale pour la stabilité et la vie du royaume.

Ce travail a consisté tout d’abord dans le rassemblement des sources utiles : inscriptions de tombes, stèles, statues, petit mobilier funéraire, papyrus et ostraca, leur traduction et leur commentaire. Les informations ainsi réunies ont servi à élaborer une étude prosopographique la plus complète possible des grands prêtres attestés. Est ensuite proposée une analyse synthétique visant à mieux comprendre le rôle des grands prêtres, dans le cadre du temple comme au niveau du pays entier et vis-à -vis du roi. Enfin, la dernière partie de la synthèse voit se développer une histoire suivie de ces grands prêtres en relation avec leurs contemporains, le roi et les principaux événements de leur époque. Sont ainsi réétudiés, à partir de leur point de vue, des épisodes historiques tels que la restauration des cultes traditionnels après la chute de la doctrine d’Akhénaton, l’usurpation d’Amenmessès et les conflits de succession qui ont suivi, ainsi que les importants troubles de la fin de la XXe dynastie, qui ont mis fin au système politique du Nouvel Empire.

Ce travail a bénéficié du soutien du LabEx ARCHIMEDE au titre du programme “Investissement d’Avenir” ANR-11-LABX-0032-01.

Ce volume est disponible au prix de 90 euros plus frais de port

Thierry Bardinet Le paludisme (malaria) dans l’Égypte des pharaons. Étude d’un contexte mĂ©dical et historique, CENiM 29, Montpellier, 2021 — (19 novembre 2021)

Thierry Bardinet Le paludisme (malaria) dans l’Égypte des pharaons. Étude d’un contexte mĂ©dical et historique, CENiM 29, Montpellier, 2021 — (19 novembre 2021)

Les Égyptiens avaient remarqué que chaque année un groupe de fièvres devenait plus fréquent. C’était la période où le Nil se retire et laisse sur le sol beaucoup d’impuretés. Leurs médecins vont se pencher sur la nature de ces fièvres et les classer selon les rythmes si particuliers avec lesquels elles se manifestaient, puisqu’elles revenaient le plus souvent tous les deux, trois ou quatre jours, après une première manifestation non spécifique.Le traducteur moderne des textes où la pensée médicale de ces médecins a été conservée, avant tout des textes magiques composés à partir de textes médicaux maintenant perdus, y reconnaîtra sans peine les crises caractéristiques du paludisme. Mais comment était vue cette maladie par les anciens Égyptiens et comment elle a influencé leur vie ? C’est le sujet traité dans ce livre.

Ce volume épuisé est intégralement disponible en ligne

Silvia Einaudi La rhĂ©torique des tombes monumentales tardives (XXVE-XXVIe dynasties). Une vue d’ensemble de leur architecture et de leur programme dĂ©coratif., CENiM 28, Montpellier, 2021 — (27 octobre 2021)

Silvia Einaudi La rhĂ©torique des tombes monumentales tardives (XXVE-XXVIe dynasties). Une vue d’ensemble de leur architecture et de leur programme dĂ©coratif., CENiM 28, Montpellier, 2021 — (27 octobre 2021)

Les tombes monumentales tardives (XXVe-XXVIe dynasties) de la nécropole thébaine de l’Assassif et celle du vizir Bakenrenef à Saqqara (règne de Psammétique Ier) sont caractérisées par de nombreux points communs extrêmement intéressants. L’objectif du présent ouvrage est de fournir une vue d’ensemble de l’architecture et du programme décoratif de ces « tombes-temples », qui se présentent comme la manifestation tridimensionnelle d’un « discours rhétorique » complexe et élaboré, dans lequel le protagoniste est le défunt, tout au long de son double parcours métaphorique d’entrée et de sortie de l’au-delà . L’analyse des textes, de l’iconographie et des éléments architecturaux, riches et variés, a permis de constater l’existence d’un réseau dense de relations, correspondances et similitudes, qui d’une part relie les tombes tardives entre elles, et d’autre part les raccorde à des monuments plus anciens, ayant servi – directement ou indirectement – de modèles et de sources d’inspiration.

Ce volume est disponible au prix de 40 euros plus frais de port

Textes rĂ©unis et Ă©ditĂ©s par Christophe Thiers Documents de ThĂ©ologies ThĂ©baines Tardives (D3T 4), CENiM 27, Montpellier, 2021 — (12 octobre 2021)

Textes rĂ©unis et Ă©ditĂ©s par Christophe Thiers Documents de ThĂ©ologies ThĂ©baines Tardives (D3T 4), CENiM 27, Montpellier, 2021 — (12 octobre 2021)

Cette quatrième édition des Documents de Théologies Thébaines Tardives prolonge les études sur les pratiques cultuelles mises en oeuvre dans la région thébaine au premier millénaire avant notre ère, et plus spécifiquement à l’époque ptolémaïque et romaine. Les huit contributions questionnent des documents et des thématiques liés aux cultes taurins (Boukhis d’Ermant, taureau de Médamoud), aux rôles de Khonsou et d’Osiris dans les rituels de la Butte de Djémê, à la participation des figures de Shemayt et Matyt à la fête de Min et au rôle des prêtres-astronomes dans la gestion des offrandes du dieu Amon-Rê à Karnak ; les fonctions des divinités primordiales thébaines (Ogdoade) sont étudiées à l’aune des spécificités théologiques des temples d’Edfou et Dendara, dans lesquels elles ont été adoptées.

Ce volume est disponible au prix de 25 euros plus frais de port

Annie Gasse, Laure Bazin Rizzo, FrĂ©dĂ©ric Servajean Sinfonietta Ă©gypto-romaine. Hommages Ă Jean-Claude Grenier, CENiM 26, Montpellier, 2021 — (2021)

Annie Gasse, Laure Bazin Rizzo, FrĂ©dĂ©ric Servajean Sinfonietta Ă©gypto-romaine. Hommages Ă Jean-Claude Grenier, CENiM 26, Montpellier, 2021 — (2021)

Ce volume d’Hommages se veut un témoignage « scientifico-amical » : il rassemble dix contributions, tant scientifiques que littéraires, offertes par les derniers collègues, disciples et amis, parmi tous ceux qu’il côtoya au fil de sa riche carrière, qui ont accompagné Jean-Claude Grenier (1943-2016) jusqu’à la fin. D’abord lors de sa formation, classique puis égyptologique, à l’université Paris 4-Sorbonne et à l’EPHE, puis en Égypte même, à l’Ifao et au Service des Antiquités de l’Égypte, mais aussi au Vatican, en tant que consultant du Museo Gregoriano Egizio, enfin, à Montpellier où il devint professeur en titre de la chaire d’égyptologie à l’université Paul-Valéry, en parallèle à sa charge de directeur d’études à l’EPHE.

Ces textes, dont certains revêtent un caractère très personnel, reflètent les différents centres d’intérêt et de recherche de Jean-Claude Grenier et naviguent ainsi entre rives nilotiques et bords du Tibre, côtes de la mer Rouge et rivages méditerranéens. Cette Sinfonietta égypto-romaine, par la diversité des textes réunis, souhaite également se faire l’écho des diverses facettes de l’érudition de cet orateur à l’enseignement souvent atypique et … passionné de musique.

Ce volume est disponible au prix de 30 euros plus frais de port

François RenĂ© Herbin Le rituel pour faire sortir Sokar du sanctuaire-šṯyt. P. Oxford Bod. MS Egypt. A. 3(P), CENiM 25, Montpellier, 2021 — (2021)

François RenĂ© Herbin Le rituel pour faire sortir Sokar du sanctuaire-šṯyt. P. Oxford Bod. MS Egypt. A. 3(P), CENiM 25, Montpellier, 2021 — (2021)

Parmi les textes religieux qui constituent le P. Oxford Bod. MS Egypt. a. 3(P), le Rituel pour faire sortir Sokar de la štyt dont est publiée ici une nouvelle version est le seul à être rédigé en hiératique. Les autres, écrits en démotique, ont été récemment publiés par M. Smith. C’est peu dire que ce nouveau témoin, provenant d’Akhmim ou de sa région, et datable de la 2e moitié du 1er siècle av. J.C. tranche avec les nombreux manuscrits du texte. Si l’état médiocre de cette partie du papyrus en rend par endroits la lecture incertaine, il offre par contre la plus développée de toutes les versions connues, puisqu’on n’y compte pas moins de 142 invocations, les autres n’en exposant que 43. La quasi-totalité de ces nouvelles invocations est sans parallèle. Cette version est aussi la seule à disposer d’un texte introductif développé où est précisée la date de la récitation du rituel.

Ce volume est malheureusement épuisé

Fanny Firon La mort en Égypte romaine. De l’encadrement par le pouvoir romain Ă la gestion personnelle (de 30 av. J.-C. au dĂ©but du IVe siècle ap. J.-C.), CENiM 24, Montpellier, 2020 — (2020)

Fanny Firon La mort en Égypte romaine. De l’encadrement par le pouvoir romain Ă la gestion personnelle (de 30 av. J.-C. au dĂ©but du IVe siècle ap. J.-C.), CENiM 24, Montpellier, 2020 — (2020)

Dans cet ouvrage, la mort fait l’objet d’une étude englobant de multiples aspects. Sont abordés les données démographiques, les attitudes et gestes quotidiens face à la mort, les croyances relatives à l’au-delà , mais aussi les pratiques administratives et juridiques suscitées par un décès. L’étude est menée à partir de différentes sources disponibles (papyrologiques, épigraphiques, archéologiques et littéraires) dans la province romaine d’Égypte, province caractérisée par des influences culturelles multiples (civilisation pharaonique, hellénistique, présence du judaïsme, naissance du christianisme ...) et des spécificités au sein de l’Empire (domaine réservé du Prince, population multiethnique et relativement nombreuse ...). La période concernée est de 30 av. J. -C. jusqu’au début du IVe siècle ap. J. -C. De l’État à l’individu en passant par la province, la cité et la cellule familiale, il s’agit de montrer comment la mort, à diverses échelles, était gérée et encadrée.

Ce volume est disponible au prix de 30 euros plus frais de port

Anne-Sophie von BOMHARD DĂ©cans Ă©gyptiens, CENiM 23, Montpellier, 2020 — (2020)

Anne-Sophie von BOMHARD DĂ©cans Ă©gyptiens, CENiM 23, Montpellier, 2020 — (2020)

Cet ouvrage n’a pas le prétention d’être une étude «astronomique» ; il vise à exposer comment, d’après les textes égyptiens, les habitants du Nil percevaient l’univers, et comment l’observation du ciel les a amenés très tôt à établir un «ordre du monde» lié, dès l’origine, au compte du temps, à l’idée de justice sociale, et à la perpétuité des cycles de vie et de renaissance.

Les textes égyptiens cités au cours des trois chapitres «Astronomie», «Mythologie» et «Astrologie» ne constituent certes pas un catalogue exhaustif des écrits sur les décans, ils sont essentiellement choisis en raison de leur importance ou de leur exemplarité.

Ce volume épuisé est intégralement disponible en ligne

Site de l’Ifao

"> ÉditĂ© par Florence Albert et Annie Gasse Études de documents hiĂ©ratiques inĂ©dits. Les ostraca de Deir el-Medina en regard des productions de la VallĂ©e des Rois et du Ramesseum Travaux de la première AcadĂ©mie hiĂ©ratique - Ifao (27 septembre - 1er octobre 2015), BiGen 56, CENiM 22, Montpellier, 2019 — (18 juin 2019)

Site de l’Ifao

"> ÉditĂ© par Florence Albert et Annie Gasse Études de documents hiĂ©ratiques inĂ©dits. Les ostraca de Deir el-Medina en regard des productions de la VallĂ©e des Rois et du Ramesseum Travaux de la première AcadĂ©mie hiĂ©ratique - Ifao (27 septembre - 1er octobre 2015), BiGen 56, CENiM 22, Montpellier, 2019 — (18 juin 2019)

L’Académie hiératique, fondée en 2015, entend former annuellement de jeunes chercheurs à l’édition des textes hiératiques. Elle s’appuie sur le fonds des ostraca littéraires de Deir el-Medina conservés à l’Institut français d’archéologie orientale (Ifao) du Caire, dans lequel des pièces inédites sont sélectionnées en vue de leur étude et de leur publication par les étudiants. Chaque année, un thème spécifique est choisi, qui devient le fil conducteur du travail conduit durant l’atelier de formation.

Ce volume rassemble les contributions des 6 participants de la première académie hiératique, qui s’est tenue à l’Ifao du 27 septembre au 1er octobre 2015. Centré autour du titre TAy-xw, « flabellifère », il permet d’aborder les rapports entre Deir el-Medina et les autres centres de production de textes hiératiques littéraires de la rive gauche de Thèbes au Nouvel Empire. Ces contributions sont introduites par les articles de Chr. Barbotin, d’A. Dorn et de St. Polis, experts invités pour encadrer les élèves lors cette première session de l’académie. Ils y livrent les résultats de leurs travaux sur des documents hiératiques inédits utilisés comme support méthodologique durant la formation.

The Académie hiératique, created in 2015, was set up to train young researchers in the publication of hieratic texts. Based on the literary ostraca fund of Deir el-Medina kept at the IFAO (Institut français d’archéologie orientale), in Cairo, some unpublished texts of which were selected to be studied and published by the students.

Each year a specific theme is chosen which becomes the connecting thread of work to be carried out by this workshop.

This volume assembles the contributions of the 6 participants of the first Académie hiératique held at the IFAO from September 27th to October 1st, 2015.

Keeping in view the title TAy-xw (« fan bearer »), it allows an approach of relationships between Deir el-Medina and the other centres on the left bank of Thebes in the New Kingdom where literary texts were produced and found. The introduction to these contributions combines articles by Chr. Barbotin, A. Dorn and St. Polis, who were all three invited as experts to coach the students during the first session of the Academy. These contributions present the results of their work on the unpublished hieratic documents used as a methological support throughout the training.

Site de l’Ifao

Ce volume est malheureusement épuisé

Textes rĂ©unis et Ă©ditĂ©s par L. Rouvière Des Pyramides au Peyrou. L’Égypte ancienne Ă Montpellier. Actes du colloque du 18 octobre 2018 SociĂ©tĂ© ArchĂ©ologique de Montpellier - Palais Jacques Coeur et des TrĂ©soriers de France sous la direction scientifique de Fr. Servajean et S.H. Aufrère, CENiM 21, Montpellier, 2019 — (1 mars 2019)

Textes rĂ©unis et Ă©ditĂ©s par L. Rouvière Des Pyramides au Peyrou. L’Égypte ancienne Ă Montpellier. Actes du colloque du 18 octobre 2018 SociĂ©tĂ© ArchĂ©ologique de Montpellier - Palais Jacques Coeur et des TrĂ©soriers de France sous la direction scientifique de Fr. Servajean et S.H. Aufrère, CENiM 21, Montpellier, 2019 — (1 mars 2019)

Cet ouvrage réunit les actes du colloque « Des Pyramides au Peyrou. L’Égypte ancienne à Montpellier » tenu au Palais Jacques Coeur et des Trésoriers de France de Montpellier le 18 octobre 2018. Il est le résultat d’une fructueuse collaboration entre le département d’égyptologie de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, la Société Archéologique de Montpellier et l’association Saint Clémentoise des Amis de l’Égypte Pharaonique. Les études qui y sont présentées abordent les liens que Montpellier a entretenus et entretient encore avec l’Égypte ancienne, du siècle de l’Humanisme à l’ère du numérique.

Ce volume épuisé est intégralement disponible en ligne

Textes rĂ©unis et Ă©ditĂ©s par Marc Gabolde & Robert Vergnieux Les Ă©difices du règne d’Amenhotep IV - Akhenaton. Urbanisme et rĂ©volution, CENiM 20, Montpellier, 2018 — (17 dĂ©cembre 2018)

Textes rĂ©unis et Ă©ditĂ©s par Marc Gabolde & Robert Vergnieux Les Ă©difices du règne d’Amenhotep IV - Akhenaton. Urbanisme et rĂ©volution, CENiM 20, Montpellier, 2018 — (17 dĂ©cembre 2018)

Ce recueil rassemble les contributions des participants au colloque international « Les édifices du règne d’Amenhotep IV – Akhenaton — Urbanisme et révolution (The Buildings from the Reign of Amenhotep IV – Akhenaten — Urbanism and Revolution) », organisé dans le cadre de l’ANR Aton 3D (ANR-08-BLAN-0202-01) qui s’est tenu à Montpellier les 18 et 19 novembre 2011.

Ce volume épuisé est intégralement disponible en ligne

Textes rĂ©unis et Ă©ditĂ©s par Fl. Doyen, R. Preys & A. Quertinmont Sur le chemin du Mouseion d’Alexandrie. Études offertes Ă Marie-CĂ©cile Bruwier, CENiM 19, Montpellier, 2018 — (17 dĂ©cembre 2018)

Textes rĂ©unis et Ă©ditĂ©s par Fl. Doyen, R. Preys & A. Quertinmont Sur le chemin du Mouseion d’Alexandrie. Études offertes Ă Marie-CĂ©cile Bruwier, CENiM 19, Montpellier, 2018 — (17 dĂ©cembre 2018)

L’admission à la retraite de Marie-Cécile Bruwier offre l’opportunité à quelques égyptologues de rendre hommage à une collègue, une enseignante, une amie, un mentor.

Sur le chemin du Mouseion d’Alexandrie. Études offertes à Marie-Cécile Bruwier

rassemble dix-sept contributions visant à rencontrer certains des multiples centres d’intérêt de l’égyptologue belge : le domaine muséal, le monde alexandrin, la religion, les sources écrites et matérielles de la civilisation pharaonique, l’archéologie et l’histoire de l’art de l’Égypte ancienne, l’histoire du monde copte, de même que les archives de l’égyptologie, l’univers des collectionneurs et des voyageurs occidentaux en Égypte et au Soudan.

Tout à la fois professeure, médiatrice culturelle, femme de science, de musée, de terrain, Marie-Cécile Bruwier témoigne, tout au long de sa carrière féconde,

d’une approche humaniste de l’égyptologie, autant par le biais des personnalités

qui ont forgé l’Égypte ancienne que suivant la perspective des acteurs ayant forgé la discipline égyptologique.

Ce volume est malheureusement épuisé

sous la direction de Hanane Gaber, Laure Bazin Rizzo, FrĂ©dĂ©ric Servajean Ă€ l’oeuvre on connaĂ®t l’artisan ... de pharaon ! Un siècle de recherches françaises Ă Deir el-Medina (1917-2017), CENiM 18, Montpellier, 2017 — (8 janvier 2018)

sous la direction de Hanane Gaber, Laure Bazin Rizzo, FrĂ©dĂ©ric Servajean Ă€ l’oeuvre on connaĂ®t l’artisan ... de pharaon ! Un siècle de recherches françaises Ă Deir el-Medina (1917-2017), CENiM 18, Montpellier, 2017 — (8 janvier 2018)

À l’occasion du centenaire des fouilles françaises à Deir el-Medina (1917-2017), cette exposition présente une soixantaine d’objets du Musée Égyptien du Caire provenant du site, en parallèle avec les Journaux de fouilles et photographies de l’égyptologue Bernard Bruyère conservés à l’Institut français d’archéologie orientale. Ces artefacts découverts durant les fouilles de l’habitat et des tombes des artisans qui construisirent les sépultures thébaines des pharaons du Nouvel Empire dans la Vallée des Rois (fin xvie-début xie siècle avant notre ère) servent de fil conducteur à cet ouvrage pour évoquer la vie quotidienne et les pratiques religieuses et funéraires des habitants du Village. L’histoire des travaux de terrain et autres études de ce microcosme d’artistes et de lettrés des xviiie-xxe dynasties s’appuie quant à elle sur de nombreux documents d’archives de l’IFAO tandis que l’apport des nouvelles technologies numériques pour la documentation et l’étude des monuments du site complète ce panorama renouvelé.

Ce volume est disponible au prix de 35 euros plus frais de port

Textes rĂ©unis et Ă©ditĂ©s par Ch. Cassier GĂ©ographie et archĂ©ologie de la religion Ă©gyptienne. Espaces cultuels, pratiques locales, CENiM 17, Montpellier, 2017 — (18 octobre 2017)

Textes rĂ©unis et Ă©ditĂ©s par Ch. Cassier GĂ©ographie et archĂ©ologie de la religion Ă©gyptienne. Espaces cultuels, pratiques locales, CENiM 17, Montpellier, 2017 — (18 octobre 2017)

Cet ouvrage collectif réunit cinq études consacrées à différentes provinces (= sepat) et localités de l’Égypte ancienne. Il présente des approches toponymiques, archéologiques et cartographiques des espaces et pratiques cultuels de la IIe province de Basse-Égypte ainsi que des XXIIe, XVIIIe, XVIe et IXe provinces de Haute-Égypte. Il est le résultat de séminaires organisés dans le cadre de l’atelier de recherche « Provinces d’Égypte : géographie religieuse et réalités archéologiques » qui s’est tenu entre 2014 et 2016 au sein de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 et dans le cadre du LabEx ARCHIMEDE.

Ce volume est malheureusement épuisé

Textes rĂ©unis par Christiane Zivie-Coche et Yannis Gourdon L’individu dans la religion Ă©gyptienne. Actes de la journĂ©e d’études de l’équipe EPHE (EA 4519) « Égypte ancienne : ArchĂ©ologie, Langue, Religion » Paris, 27 juin 2014, CENiM 16, Montpellier, 2017 — (21 juillet 2017)

Textes rĂ©unis par Christiane Zivie-Coche et Yannis Gourdon L’individu dans la religion Ă©gyptienne. Actes de la journĂ©e d’études de l’équipe EPHE (EA 4519) « Égypte ancienne : ArchĂ©ologie, Langue, Religion » Paris, 27 juin 2014, CENiM 16, Montpellier, 2017 — (21 juillet 2017)

Une journée d’études a été consacrée à « L’individu dans la religion égyptienne » en juin 2014, organisée conjointement par l’EPHE (EA 4519) et l’université Lumière Lyon 2 (HISoMA UMR 5189). Cette appellation volontairement très générale a été conservée comme titre de l’ouvrage qui en est issu pour tenter d’englober aussi largement que possible les champs fort divers où se manifeste la « piété individuelle » à travers toutes les époques de l’histoire de l’Égypte ; piété que l’on peut définir comme ne s’exerçant pas au cœur des temples selon les rituels officiels, mais qui n’en demeure pas moins conforme aux traits spécifiques de la religion égyptienne. Son histoire a été envisagée sur la longue durée depuis les premières manifestations de piété repérables au troisième millénaire (J. Baines, A. Pillon) jusqu’à l’époque romaine (Fr. Dunand). L’importance de l’anthroponymie comme marqueur de la dévotion envers les rois et les dieux a été soulignée (L. Coulon, Y. Gourdon). Le témoignage des documents mobiliers, stèles ou statues, funéraires ou votifs (C. De Visscher, M.M. Luiselli, L. Postel), du Moyen et du Nouvel Empire, comme de l’époque tardive, met en lumière la relation instaurée entre les hommes et leurs dieux.

Ce volume est malheureusement épuisé

Collectif Ă€ l’école des scribes. Les Ă©critures de l’Égypte ancienne, CENiM 15, Montpellier, 2016 — (2016)

Collectif Ă€ l’école des scribes. Les Ă©critures de l’Égypte ancienne, CENiM 15, Montpellier, 2016 — (2016)

Dans une Égypte dĂ©sormais chrĂ©tienne, la maĂ®trise des Ă©critures tradiÂtionnelles liĂ©es aux ultimes soubresauts des cultes « paĂŻens » tomba raÂpidement dans l'oubli avec la disparition des derniers hiĂ©rogrammates, aux 1v"-v' siècles de notre ère. Elle devint dès lors un sujet de spĂ©culation pour les savants de !'AntiquitĂ© tardive, puis pour les humanistes euroÂpĂ©ens Ă partir de la Renaissance. Il fallut nĂ©anmoins attendre 1822 et les dĂ©buts de la redĂ©couverte du système hiĂ©roglyphique par Jean-François Champollion pour renouer avec le savoir des scribes. Pourtant, malgrĂ© le vif engouement suscitĂ© par la civilisation Ă©gyptienne antique et les presque deux siècles de la discipline Ă©gyptologique, ces Ă©critures restent encore pour beaucoup synonyme de « mystères » ... Cet ouvrage prĂ©sente quelque soixante-dix pièces, Ĺ“uvres majeures ou moins connues principalement issues des collections du musĂ©e du Louvre, ainsi que d'autres, inĂ©dites, provenant de collections privĂ©es et universitaire, en les analysant Ă l'aune des dernières avancĂ©es de la recherche Ă©gyptologique. Il propose d'une part une vision synthĂ©tique claire de ces diffĂ©rentes Ă©critures (hiĂ©roglyphique, hiĂ©ratique et dĂ©moÂtique), de leurs spĂ©cificitĂ©s et emplois respectifs ; il permet d'autre part d'Ă©voquer leur rĂ©ception aux Ă©poques ultĂ©rieures et, de manière plus large, la place de l'Ă©crit dans les sociĂ©tĂ©s.

Ce volume est malheureusement épuisé

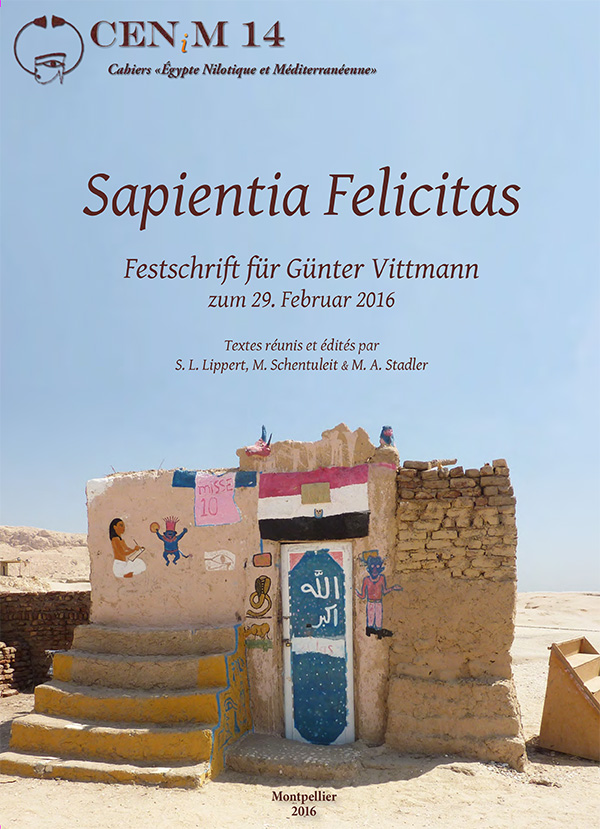

Textes rĂ©unis et Ă©ditĂ©s par S. L. Lippert, M. Schentuleit & M. A. Stadler Sapientia Felicitas. Festschrift fĂĽr GĂĽnter Vittmann zum 29. Februar 2016, CENiM 14, Montpellier, 2016 — (2016)

Textes rĂ©unis et Ă©ditĂ©s par S. L. Lippert, M. Schentuleit & M. A. Stadler Sapientia Felicitas. Festschrift fĂĽr GĂĽnter Vittmann zum 29. Februar 2016, CENiM 14, Montpellier, 2016 — (2016)

Gunter Vittmann n’est pas seulement un éminent expert de l’onomastique égyptienne, du hiératique anormal et du démotique dans tous ses états, il s’illustre aussi comme un chercheur aux vastes et variés centres d’intérêts qui dépassent largement le cadre égyptologique. Ainsi, ses travaux consacrés à l’Égypte sous les dominations étrangères et à l’intégration des étrangers ont contribué de manière significative à la réflexion sur les problématiques de l’identité culturelle et de la mixité ethnique dans la vallée du Nil – des recherches rendues publiques à travers de nombreuses publications, séminaires et, récemment encore dans le cadre du LabEx ARCHIMEDE (programme « Investissements d’Avenir » ANR-11-LABX-0032-01), lors d’un séjour en qualité de professeur invité à Montpellier au printemps 2015. Avec ce volume, ses collègues, élèves et amis ont voulu lui témoigner leur amitié et le célébrer ; c’est pourquoi les trente articles regroupés ici reprennent les thématiques centrales des recherches chères à Gunter Vittmann.

Ce volume est disponible au prix de 40 euros plus frais de port

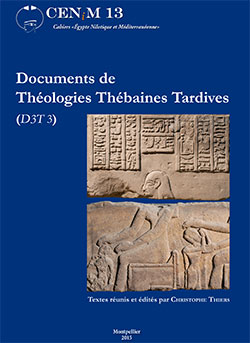

Textes rĂ©unis et Ă©ditĂ©s par Christophe Thiers Documents de ThĂ©ologies ThĂ©baines Tardives (D3T 3), CENiM 13, Montpellier, 2015 — (2015)

Textes rĂ©unis et Ă©ditĂ©s par Christophe Thiers Documents de ThĂ©ologies ThĂ©baines Tardives (D3T 3), CENiM 13, Montpellier, 2015 — (2015)

Les contributions réunies dans ce troisième volume font état de travaux récents sur les pratiques religieuses qui se sont développées dans la région thébaine au cours du premier millénaire avant notre ère. Elles abordent de multiples questions relatives aux théologies construites autour des dieux-morts de Djémê et de leur développement à Médamoud, mais également liées aux cultes osiriens et à ceux des souverains lagides divinisés. Au sein de ce creuset intellectuel, les prêres ont également développé tout leur savoir pour assurer la survie dans l’Au-delà dont témoignent les livres des morts sur papyrus et les compositions funéraires gravées dans les tombes tardives de l’Assassif.

Ce volume est malheureusement épuisé

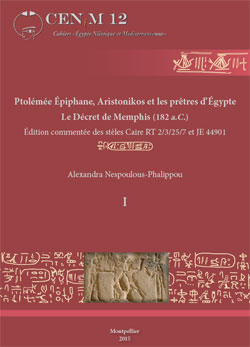

Alexandra Nespoulous-Phalippou PtolĂ©mĂ©e Épiphane, Aristonikos et les prĂŞtres d’Égypte. Le DĂ©cret de Memphis (182 a.C.). Édition commentĂ©e des stèles Caire RT 2/3/25/7 et JE 44901, CENiM 12, Montpellier, 2015 — (29 janvier 2016)

Alexandra Nespoulous-Phalippou PtolĂ©mĂ©e Épiphane, Aristonikos et les prĂŞtres d’Égypte. Le DĂ©cret de Memphis (182 a.C.). Édition commentĂ©e des stèles Caire RT 2/3/25/7 et JE 44901, CENiM 12, Montpellier, 2015 — (29 janvier 2016)

Publiées au début du siècle dernier par G. Daressy, les deux stèles hiéroglyphiques

RT 2/3/25/7 et JE 44901 conservées au Musée égyptien

du Caire constituent les seuls exemplaires connus à ce jour du décret du

synode de prêtres qui eut lieu à Memphis, en l’an 23 du règne de Ptolémée

Épiphane. Cette première étude commentée du Décret de Memphis (182

a.C.) se propose de fournir une version normalisée de ces textes suivant une

Ă©dition synoptique, un apparat critique, une traduction, un commentaire

philologique, de même que les photographies et les fac-similés des documents.

Leur analyse permet de réévaluer leur apport au règne d’Épiphane :

cérémonie en l’honneur d’un taureau Mnévis à Memphis, évergétisme des

souverains à l’égard des clergés égyptiens, mesures politiques ponctuelles

(amnistie pénale en l’an 21 du règne, exemptions de taxe). Leur intérêt

majeur réside en la présence d’un récit historique développé. Relatant la

répression de révoltes indigènes dans le Delta, il met en exergue l’intervention

victorieuse du commandant en chef de la cavalerie Aristonikos dans

la région de Tell el-Balamoun.

Intégrés dans l’ensemble des actes des décrets synodaux du règne d’Épiphane,

ces documents, inhabituels par leur forme et leur contenu, sont

ainsi replacés dans leur contexte rédactionnel, historique et politique. C’est

notamment à travers la problématique de l’évolution des relations entre la

Couronne alexandrine et les clergés indigènes que cette documentation

officielle est appréhendée.

Ce volume épuisé est intégralement disponible en ligne

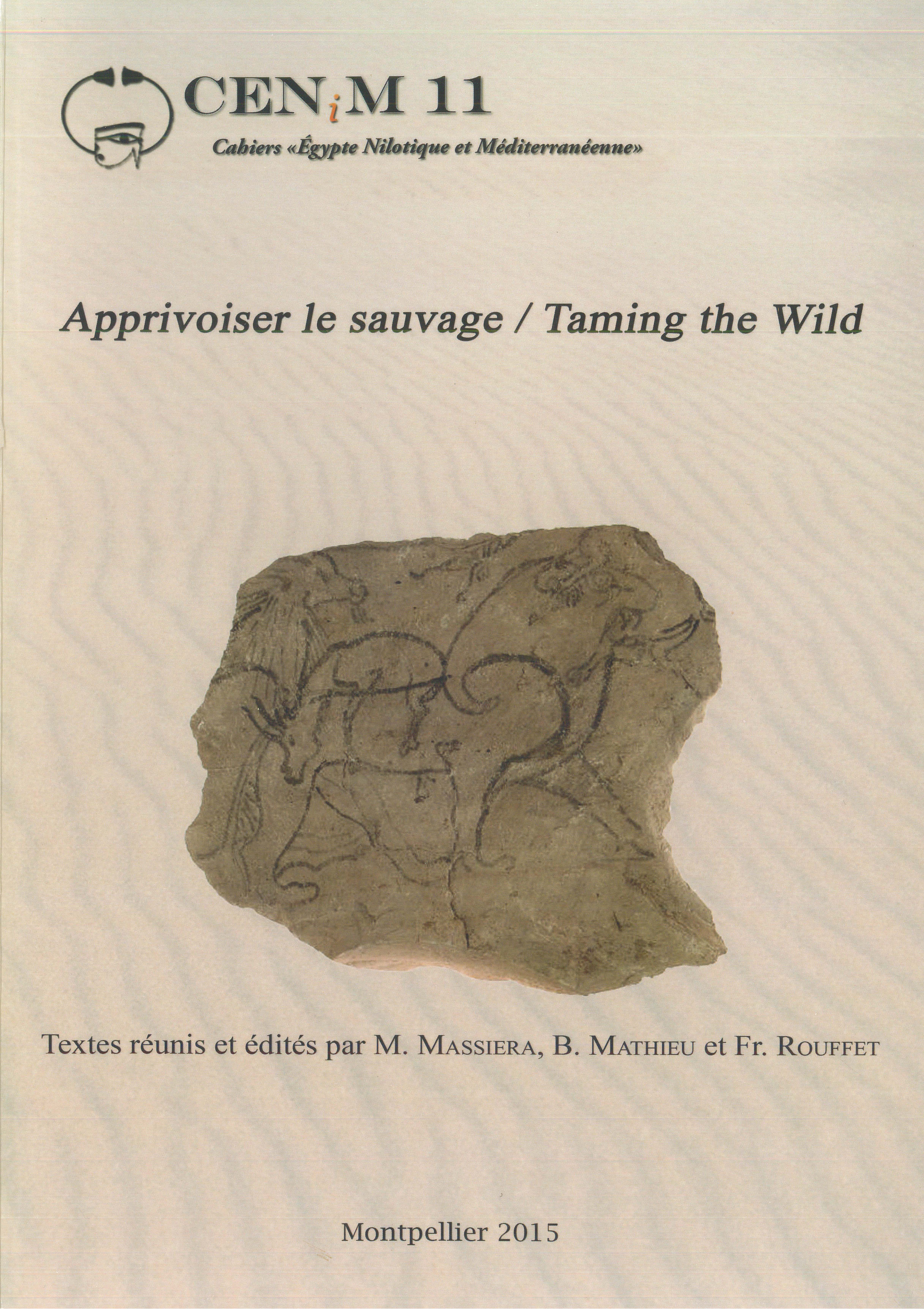

Textes rĂ©unis et Ă©ditĂ©s par M Massiera, B. Mathieu et Fr. Rouffet Apprivoiser le sauvage / Taming the Wild, CENiM 11, Montpellier, 2015 — (2015)

Textes rĂ©unis et Ă©ditĂ©s par M Massiera, B. Mathieu et Fr. Rouffet Apprivoiser le sauvage / Taming the Wild, CENiM 11, Montpellier, 2015 — (2015)

Comme toutes les autres cultures, antiques ou modernes, la civilisation pharaonique a su exploiter les spécificités de la faune sauvage présente dans son environnement, aussi bien dans ses modes de représentation du monde que dans ses rouages économiques et institutionnels. Les auteurs de ce volume vous invitent donc à découvrir différents articles portant sur le monde animal en Égypte ancienne.

Ce volume épuisé est intégralement disponible en ligne

ÉditĂ©s par Christiane Zivie-Coche Offrandes, rites et rituels dans les temples d’époques ptolĂ©maĂŻque et romaine. Actes de la journĂ©e d’études de l’équipe EPHE (EA 4519) « Égypte ancienne : ArchĂ©ologie, Langue, Religion » Paris, 27 juin 2013, CENiM 10, Montpellier, 2015 — (16 dĂ©cembre 2015)

ÉditĂ©s par Christiane Zivie-Coche Offrandes, rites et rituels dans les temples d’époques ptolĂ©maĂŻque et romaine. Actes de la journĂ©e d’études de l’équipe EPHE (EA 4519) « Égypte ancienne : ArchĂ©ologie, Langue, Religion » Paris, 27 juin 2013, CENiM 10, Montpellier, 2015 — (16 dĂ©cembre 2015)

L’étude des scènes rituelles dans les temples des époques ptolémaïque et romaine est une thématique qui a suscité dans les dernières décennies un intérêt jamais démenti, comme en témoigne, à titre d’exemple, la collection Rites égyptiens, dont bien des volumes sont ainsi consacrés à tel ou tel rite attesté dans les temples tardifs. Néanmoins, la masse documentaire que nous offrent les édifices de cette époque est considérable, et la complexité de la « grammaire » du temple, qu’il s’agisse de l’analyse de scènes individuelles ou de celle de l’organisation plus globale du programme pariétal, est loin d’être aujourd’hui totalement disséquée dans les grands et plus petits temples de la période.

Plusieurs membres de l’équipe « Égypte ancienne » de l’EPHE, doctorants ou post-doctorants, avaient émis le souhait qu’une journée d’études soit organisée à la fin de l’année académique 2013 pour évoquer ces questions et confronter des points de vue différents. Cela a abouti à la tenue, à l’EPHE, d’une telle journée, le 27 juin 2013.

Ce volume épuisé est intégralement disponible en ligne

RĂ©unis par GaĂ«lle Tallet et Christiane Zivie-Coche Le myrte & la rose. MĂ©langes offerts Ă Françoise Dunand par ses Ă©lèves, collègues et amis, CENiM 9, Montpellier, 2014 — (1 novembre 2014)

RĂ©unis par GaĂ«lle Tallet et Christiane Zivie-Coche Le myrte & la rose. MĂ©langes offerts Ă Françoise Dunand par ses Ă©lèves, collègues et amis, CENiM 9, Montpellier, 2014 — (1 novembre 2014)

De nombreux étudiants, collègues et amis de Françoise Dunand, professeur émérite d’histoire des religions à l’université de Strasbourg, ont souhaité s’associer à l’hommage qui lui est rendu à travers ces deux volumes. La diversité des contributions organisées par thèmes reflète parfaitement le parcours singulier de la récipiendaire. De formation classique, Françoise Dunand s’est très vite orientée vers la papyrologie grecque d’abord, puis vers l’étude des cultes isiaques, ainsi qu’on les a appelés. Sa rencontre avec l’Égypte fut décisive pour le choix ultérieur de ses champs d’études : religion dans l’Égypte hellénistique et romaine sous ses formes de continuité et d’innovations, travail de terrain dans les nécropoles des oasis occidentales, poursuivi aujourd’hui encore. Reflet même de son enseignement et de ses recherches, témoignage de son rayonnement, on passera des éditions de papyrus au « cercle isiaque », des pratiques funéraires de l’Égypte tardive en faveur des hommes comme des animaux, du rôle des images à l’histoire des religions, des études sur les oasis à celles sur les femmes.

Ce volume épuisé est intégralement disponible en ligne

Textes rĂ©unis et Ă©ditĂ©s par Christophe Thiers Documents de ThĂ©ologies ThĂ©baines Tardives (D3T 2), CENiM 8, Montpellier, 2013 — (9 avril 2013)

Textes rĂ©unis et Ă©ditĂ©s par Christophe Thiers Documents de ThĂ©ologies ThĂ©baines Tardives (D3T 2), CENiM 8, Montpellier, 2013 — (9 avril 2013)

Le présent ouvrage poursuit les investigations sur différents aspects des théologies et des pratiques religieuses mises en oeuvre dans la région thébaine.

Les contributions mettent particulièrement en exergue le rôle majeur joué par la Butte de Djémê et les temples de Karnak,

lieux de création des théologies les plus sophistiquées. Les liens avec les grands centres de Haute Égypte, les temples thébains et ceux de l’oasis de Kharga sont également mis en lumière.

Ce volume épuisé est intégralement disponible en ligne

Françoise Dunand, Bahgat Ahmed Ibrahim, Roger Lichtenberg Le matĂ©riel archĂ©ologique et les restes humains de la nĂ©cropole de Dabashiya, CENiM 7, Montpellier, 2013 — (28 mars 2013)

Françoise Dunand, Bahgat Ahmed Ibrahim, Roger Lichtenberg Le matĂ©riel archĂ©ologique et les restes humains de la nĂ©cropole de Dabashiya, CENiM 7, Montpellier, 2013 — (28 mars 2013)

Cet ouvrage est le résultat le plus récent de la collaboration

ancienne initiée par l’Inspecteur en Chef du Service des Antiquités

de Kharga, Bahgat Ahmed Ibrahim, et ses collaborateurs,

avec l’équipe française dirigée par Françoise Dunand qui travaille

depuis maintenant trente ans sur les nécropoles de l’oasis de Kharga.

Après l’exploration et la publication de la nécropole de Douch par l’équipe française

dans le cadre de l’IFAO, sa collaboration avec le Service des Antiquités s’est

matérialisée par l’étude de la nécropole d’Aïn el-Labakha, explorée par les Inspecteurs

égyptiens, avec pour résultat un ouvrage paru en 2008. Le présent volume

est consacré à la description du site de Dabashiya, dont la nécropole a été explorée

par l’équipe égyptienne, à l’étude des momies et du mobilier funéraire de la

tombe inviolée n° 22 ainsi qu’au catalogue des objets découverts dans les tombes.

Ce site de Dabashiya est d’un intérêt tout particulier, non seulement par

ses spécificités, mais par les comparaisons qu’il permet avec les différents

sites de l’oasis déjà explorés. On a là encore une mine d’informations

sur les pratiques funéraires, bien entendu, et aussi sur les techniques et le

mode de vie des habitants de l’oasis aux époques ptolémaïque et romaine.

Ce volume épuisé est intégralement disponible en ligne

FrĂ©dĂ©ric Servajean Quatre Ă©tudes sur la bataille de Qadech, CENiM 6, Montpellier, 2012 — (26 mai 2012)

FrĂ©dĂ©ric Servajean Quatre Ă©tudes sur la bataille de Qadech, CENiM 6, Montpellier, 2012 — (26 mai 2012)

Avec Megiddo, Qadech est la seule bataille relativement bien connue de la fin de l’âge du bronze. Cependant, contrairement à la première, qui opposa Thoutmosis III à une coalition dirigée par le prince de Qadech, la bataille qui va nous occuper n’a cessé de retenir l’attention des chercheurs. L’importance de la documentation et sa nature pourraient expliquer cela, les textes et les figurations du Poème, du Bulletin et des Reliefs ayant été gravés ou consignés sur les parois de nombreux grands temples et ailleurs. Le fait que cette documentation ne permette pas de reconstituer la bataille dans son ensemble et que certains points restent encore débattus pourraient aussi l’expliquer. Mais il y a probablement une autre raison, de nature psychologique. Car le chercheur perçoit bien qu’à Qadech, il s’est produit quelque chose d’inhabituel, quelque chose ayant justement motivé cette profusion de textes dans lesquels Ramsès se met en scène, combattant seul avec l’aide d’Amon. Au point que l’on a pu écrire que Qadech fut une bataille perdue par les Égyptiens. Mais, simultanément, on se rend bien compte, à l’issue des différentes reconstitutions de celle-ci, que ce ne fut pas le cas. Certes, il ne s’agit pas d’une victoire brillante, comme l’avait été auparavant Megiddo, mais c’est un fait : à Qadech même, Ramsès ne fut pas vaincu.

Ce volume épuisé est intégralement disponible en ligne

Textes rĂ©unis et Ă©ditĂ©s par A. Gasse, Fr. Servajean, et Chr. Thiers Et in Ægypto et ad Ægyptum, Recueil d’études dĂ©diĂ©es Ă Jean-Claude Grenier, CENiM 5, Montpellier, 2012 — (25 avril 2012)

Textes rĂ©unis et Ă©ditĂ©s par A. Gasse, Fr. Servajean, et Chr. Thiers Et in Ægypto et ad Ægyptum, Recueil d’études dĂ©diĂ©es Ă Jean-Claude Grenier, CENiM 5, Montpellier, 2012 — (25 avril 2012)

Étudiants, collègues et amis, égyptologues, hellénistes ou romanistes – nombreux sont les auteurs qui ont tenu à offrir leur contribution à ces Études dédiées à Jean-Claude Grenier, titulaire de la chaire d’égyptologie de l’université Paul Valéry-Montpellier 3.

L’extrême variété des sujets abordés offre un reflet fidèle de la multiplicité des intérêts qu’a toujours manifesté Jean-Claude Grenier pour l’histoire antique de la Vallée du Nil et du monde méditerranéen des Césars. C’est aussi une brillante illustration des innombrables étincelles que peut allumer un savant aussi chaleureux dans des esprits différents par leur formation, par leurs intérêts et leur culture. Ces participations aussi généreuses qu’enthousiastes occupent quatre volumes et couvrent plus de deux mille ans d’histoire. Outre des études d’égyptologie « classique », on y trouvera nombre de travaux consacrés aux dernières périodes de l’histoire de l’Égypte ancienne : l’Égypte sous domination romaine et la diffusion des croyances égyptiennes hors d’Égypte sont abordées de manière multiforme. Ces pages d’égyptologie originale s’inscrivent in Ægypto et ad Ægyptum…

Ce volume épuisé est intégralement disponible en ligne

StĂ©phane Pasquali Topographie cultuelle de Memphis 1 a- Corpus. Temples et principaux quartiers de la XVIIIe dynastie, CENiM 4, Montpellier, 2011 — (7 mars 2011)

StĂ©phane Pasquali Topographie cultuelle de Memphis 1 a- Corpus. Temples et principaux quartiers de la XVIIIe dynastie, CENiM 4, Montpellier, 2011 — (7 mars 2011)

Corpus des sources relatives à la topographie cultuelle de la ville de Memphis à la XVIIIe dynastie. Celui-ci est constitué de trois listes : A) les monuments royaux d’origine memphite (vestiges archéologiques, fondations palatiales et cultuelles attestées textuellement), B) une prosopographie du personnel des dieux de la région memphite, C) les sources concernant le quartier de Pérounéfer ainsi que l’arsenal et le port de Memphis jusqu’au début de la XIXe dynastie.

Cet ouvrage est le premier volume des monographies associées au projet Topographie cultuelle de Memphis de l’équipe d'égyptologie de l'UMR 5140 (CNRS-Université Paul Valéry-Montpellier III).

Ce volume épuisé est intégralement disponible en ligne

Textes réunis et édités par Christophe Thiers Documents de Théologies Thébaines

Tardives (D3T 1), CENiM 3, Montpellier, 2009 — (7 fevrier 2010)

Textes réunis et édités par Christophe Thiers Documents de Théologies Thébaines

Tardives (D3T 1), CENiM 3, Montpellier, 2009 — (7 fevrier 2010)

Le présent ouvrage réunit une dizaine de contributions mettant en exergue différentes facettes des théologies qui se sont développées au coeur de la région thébaine dans le courant du Ier

millénaire avant notre ère et plus spécifiquement dans les temples des époques ptolémaïque et romain

Ce volume épuisé est intégralement disponible en ligne

Textes rĂ©unis et Ă©ditĂ©s par Isabelle RĂ©gen et FrĂ©dĂ©ric Servajean Verba manent. Recueil d’études dĂ©diĂ©es Ă Dimitri Meeks par ses collègues et amis, CENiM 2, Montpellier, 2009 — (16 dĂ©cembre 2009)

Textes rĂ©unis et Ă©ditĂ©s par Isabelle RĂ©gen et FrĂ©dĂ©ric Servajean Verba manent. Recueil d’études dĂ©diĂ©es Ă Dimitri Meeks par ses collègues et amis, CENiM 2, Montpellier, 2009 — (16 dĂ©cembre 2009)

Trente-six études dédiées par ses amis et collègues à l’égyptologue français Dimitri Meeks.

Ces contributions portent sur l’histoire, l’archéologie, la religion, la langue (lexicographie, paléographie) et l’environnement naturel de l’Égypte pharaonique. Autant de domaines que Dimitri Meeks a enrichis par des apports décisifs avec un savoir et un talent unanimement reconnus.

Ce volume épuisé est intégralement disponible en ligne

Jean-Claude Grenier L'Osiris ANTINOOS, CENiM 1, Montpellier, 2008 — (26 dĂ©cembre 2008)

Jean-Claude Grenier L'Osiris ANTINOOS, CENiM 1, Montpellier, 2008 — (26 dĂ©cembre 2008)

Cinq contributions pour approcher par des propositions nouvelles la question posée par l’ « affaire Antinoos » et la fabrication du dernier des dieux : une traduction des inscriptions de l’obélisque romain (l’Obélisque Barberini) qui se dressait sur le site de la tombe d’Antinoos et raconte son apothéose, la question de l’emplacement de cette tombe peut-être à Rome dans les Jardins de Domitia, sur la rive droite du Tibre, où Hadrien fit élever son tombeau dynastique (le Château Saint Ange), une évocation des circonstances de la mort d’Antinoos sans doute à l’issue d’une chasse au lion qui se déroula dans la région d’Alexandrie au début du mois d’août 130, quelques remarques sur la nature « royale » d’Antinoos et une analyse du contexte alexandrin de l’année 130 qui pesant sur sa divinisation fit, peut-être, d’Antinoos un dieu « politique » au lendemain de la « Guerre Juive » qui avait ensanglanté l’Égypte et à la veille de l’ultime conflit qui allait éclater entre l’Empire et la Judée.

Ce volume épuisé est intégralement disponible en ligne

Au-delĂ du toponyme. Une approche territoriale. Égypte & MĂ©diterranĂ©e antiques, sous la direction de JĂ©rĂ´me Gonzalez et StĂ©phane Pasquali, TDENiM 1, Montpellier, 2019 — (dĂ©cembre 2019)

Au-delĂ du toponyme. Une approche territoriale. Égypte & MĂ©diterranĂ©e antiques, sous la direction de JĂ©rĂ´me Gonzalez et StĂ©phane Pasquali, TDENiM 1, Montpellier, 2019 — (dĂ©cembre 2019)

Le volume Au-delà du toponyme rassemble huit contributions de divers spécialistes : égyptologues, hellénistes, romanistes et géographes ; en celà , il reflète une claire volonté d’interdisciplinarité. Que ce soit sous l’angle de considérations méthodologiques et/ou d’études de cas, chacun à leur manière problématise la territorialité antique à l’aune de notions développées par la géographie culturelle.

Tant que nous y sommes pour les lire. Des Égyptiens auteurs aux Ă©gyptologues lecteurs, sous la direction de StĂ©phane Pasquali, TDENiM 3, Montpellier, 2023 — (18 septembre 2023)

Tant que nous y sommes pour les lire. Des Égyptiens auteurs aux Ă©gyptologues lecteurs, sous la direction de StĂ©phane Pasquali, TDENiM 3, Montpellier, 2023 — (18 septembre 2023)

En 1996 paraissait l’article « Auteur et société » de Philippe Derchain, article très original dans l’horizon égyptologique et devenu l’emblème du positionnement de l’égyptologue belge sur la notion d’auctorialité. Celui-ci est le point de départ des huit contributions d’égyptologues réunies dans ce volume ; il est le noeud autour duquel se sont tissées des réflexions diverses et des approches personnelles, cela soit en se focalisant précisément sur le travail de Derchain, soit en prolongeant ou positionnant autrement le concept d’auctorialité en prise avec les courants de pensée actuels.

Pour l’occasion, l’article « Auteur et société » a été reproduit en ouverture. Il est suivi d’un appendice où ont été réunis, par ordre chronologique, des morceaux choisis d’autres articles et ouvrages dans lesquels Derchain a précisé, augmenté, développé ou a fait évoluer son positionnement épistémologique sur l’auteur et la dialectique Égyptien-égyptologue ; y ont aussi été incluses des pensées sur l’écriture de l’histoire et la relation de l’égyptologue à ses sources/documents.

ENiM 18 - 2025

5 article(s) - 2 avril 2025.

ENiM 1 à 18 (2008-2025) : 224 articles

4 639 778 téléchargements

9 349 261 consulations.

Index des auteurs

Mots clés

Derniers articles :

Robert Steven Bianchi

Duplication and Continuity

(ENiM 18, p. 13-36 — 11 mars 2025)

Frédéric Mougenot

Rénénoutet à la porte de la maison

(ENiM 18, p. 1-12 — 29 janvier 2025)

CENiM - Mise en ligne des volumes Ă©puisĂ©s :

Anne-Sophie von BOMHARD DĂ©cans Ă©gyptiens, CENiM 23, Montpellier, 2020 — (2020)

Anne-Sophie von BOMHARD DĂ©cans Ă©gyptiens, CENiM 23, Montpellier, 2020 — (2020)

Jean-Claude Grenier L'Osiris ANTINOOS, CENiM 1, Montpellier, 2008 — (26 dĂ©cembre 2008)

Jean-Claude Grenier L'Osiris ANTINOOS, CENiM 1, Montpellier, 2008 — (26 dĂ©cembre 2008)

TDENiM - Mise en ligne des volumes Ă©puisĂ©s :

Twitter

Twitter 3809126 visites - 10474 visite(s) aujourd’hui - 100 connecté(s)

© ENiM - Une revue d’égyptologie sur internet

Équipe Égypte Nilotique et Méditerranéenne - UMR 5140 - « Archéologie des Sociétés Méditerranéennes » (Cnrs) - Université Paul Valéry - Montpellier III

Contact

Contact

Abonnez-vous !

Abonnez-vous ! Équipe Égypte Nilotique et Méditerranéenne

Équipe Égypte Nilotique et Méditerranéenne UMR 5140 « Archéologie des Sociétés Méditerranéennes » (Cnrs)

UMR 5140 « Archéologie des Sociétés Méditerranéennes » (Cnrs) Université Paul Valéry - Montpellier III

Université Paul Valéry - Montpellier III